Publicado el 26-05-2025 a las 09:09 hs

En el marco de una beca posdoctoral cofinanciada por APN y CONICET, un equipo multidisciplinario aplicó una herramienta validada internacionalmente para estimar el riesgo de enfermedad asociado a translocaciones de fauna silvestre con fines de conservación. Este trabajo sin precedentes en el país y que ubica a la APN como pionera en asumir estos desafíos con responsabilidad y rigor técnico, se apoya en antecedentes de casos reales y muestra los beneficios de un análisis basado en el mejor conocimiento disponible, con evaluaciones transparentes y documentadas de riesgos sanitarios para una toma de decisión informada.

Una metodología internacionalmente validada, pero subutilizada en nuestra región

La gestión del riesgo de enfermedades es esencial en las translocaciones de fauna en el marco de estrategias de conservación, con el fin de evitar la introducción involuntaria de patógenos que afecten a la salud humana, animal y de los ecosistemas. El Análisis de Riesgo de Enfermedades en fauna silvestre es un marco reconocido para abordar las amenazas sanitarias en los traslados asociados a translocaciones, reintroducciones, etc. La metodología fue desarrollada por la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH, antigua Oficina Internacional de Epizootias-OIE) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). El análisis comprende cinco pasos básicos interconectados a través de la comunicación del riesgo: 1) descripción del problema, 2) identificación de amenazas 3) evaluación del riesgo, 4) gestión del riesgo, y 5) implementación y revisión (Fig. 1). Este análisis admite e incorpora los elementos sobre los que hay incertidumbre, identifica los vacíos de información existentes y garantiza que la evaluación del riesgo se base en el mejor conocimiento disponible, atendiendo los intereses de los sectores involucrados y proponiendo medidas de gestión de riesgo consensuadas y viables. Los resultados de un análisis de riesgo son transparentes y concretos, y contribuyen a fomentar estrategias participativas y con base científica para establecer políticas públicas de conservación. Aunque el análisis de riesgos es una herramienta internacionalmente validada para la evaluación estructurada y eficaz del riesgo sanitario en las traslocaciones de fauna silvestre, en Argentina su uso no es obligatorio ni se aplica voluntariamente, a pesar del creciente número de traslocaciones de fauna silvestre con sus inherentes riesgos. Este trabajo da cuenta del primer Análisis de Riesgo de Enfermedades en Argentina.

Fig 1. Cinco pasos básicos concatenados para un proceso iterativo de Análisis de Riesgo, articulado por una comunicación fluida del riesgo. En este estudio se abordaron los pasos 1 a 4 (sombreados). Se muestran las preguntas abordadas en cada paso (Adaptado de Jakob-Hoff & col 2014).

El caso de estudio

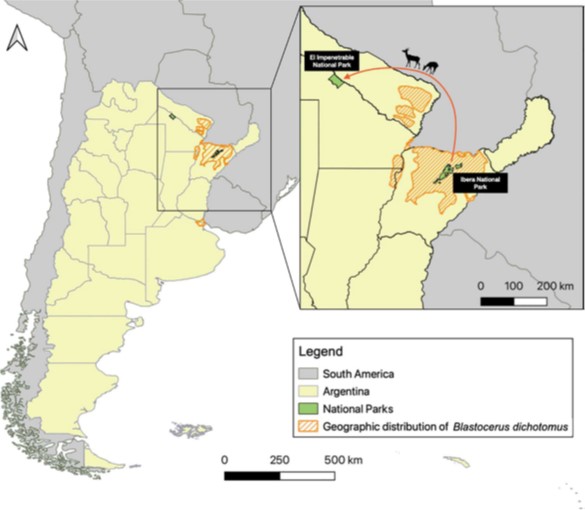

Para aplicar el Análisis de Riesgo en el contexto local, se probó la metodología para la hipotética translocación de ciervos de los pantanos (Blastocerus dichotomus) entre dos áreas protegidas: los Parques Nacionales Iberá e Impenetrable. Un equipo multidisciplinario que incluyó veterinarios, epidemiólogos, médicos, autoridades de aplicación y biólogos de APN aplicó a este escenario las primeras cuatro fases: descripción del problema, identificación de amenazas, evaluación de riesgos y mitigación. La pertinencia y justificación del proyecto de translocación en sí misma exceden los objetivos de esta investigación que sólo se enfocó en los aspectos sanitarios. El contexto más amplio no fue discutido ni avalado por los autores y el caso sólo se utilizó como ejercicio para evaluar su aplicabilidad al medio local.

Hallazgos más relevantes

Sobre 61 amenazas potenciales identificadas, incluyendo patógenos y problemas asociados al manejo como deficiencias nutricionales, se destacaron 14 amenazas prioritarias. Del total de amenazas identificadas, el 66% tienen potencial zoonótico, es decir, se transmiten entre animales y personas. La presencia del patógeno Ehrlichia chaffeensis, transmitido por garrapatas, en los ciervos de los pantanos del área protegida de origen (Iberá), indicó un riesgo inaceptable bajo el concepto Una Salud, dado que se trata de un agente en posible estado de preemergencia en Argentina, aún no registrado en humanos en el país. Todas las demás amenazas, incluidos los patógenos, el estrés y los factores estacionales, se consideraron gestionables mediante una sólida planificación estratégica y acciones específicas de mitigación en momentos puntuales del proceso. Los resultados de este ejercicio permiten la interpretación de una de las dimensiones del riesgo, a considerarse en las evaluaciones ecológicas más amplias respecto a la viabilidad y pertinencia de tales translocaciones.

Este estudio representa la primera aplicación del análisis de riesgo a las translocaciones de fauna silvestre para la conservación en Argentina, adaptado al contexto local, con limitantes de información y de recursos. La conclusión exitosa de esta primera aplicación de la herramienta sugiere que es posible integrar el análisis de riesgo sanitario a la planificación de estrategias de conservación en Argentina y Sudamérica, incluso en condiciones subóptimas donde exista escasez de información de base y pocos recursos específicos asignados.

Referencias

Wiemeyer GM, Uhart MM, Rodríguez-Planes L, Rago V, Guillemi EC, Chang Reissig E, Raño M, Di Nucci D, Beldomenico PM, Peker S, Geffner L, Orozco MM. (2025). Applying disease risk analysis for conservation translocations in Argentina: A case study on marsh deer (Blastocerus dichotomus). PLoS One 20(5): e0322878. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0322878

Jakob-Hoff RM, MacDiarmid SC, Lees C, Miller PS, Travis D, Kock R. (2014). Manual of procedures for wildlife disease risk analysis (Vol. 2014, p. 149). Paris, France: World Organisation for Animal Health (WHO)